- 営業がうまくできない

- うまく集客ができない

- 社内でコミュニケーションがうまくいかない

このような類の悩みはないでしょうか。私はこのような悩みに対しては、相手のことを考えることに尽きると考えています。そのようなときに非常に役立つのが「行動経済学」です。

Contents

行動経済学とは?

行動経済学は、経済学と心理学のハイブリット(複数の方式を組み合わせたもの)と言われています。

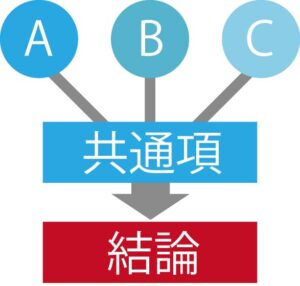

行動経済学は、実際の人間の行動から理論を形成していく帰納法的な学問です。帰納法とは、いくつかの既成事実の中に共通していそうな結論を導くことです。

帰納法

例えば、「人間はみな死ぬ」という仮説に対して、

事実①「聖徳太子は死んだ」

事実②「マハトマ・ガンディーは死んだ 」

事実③「野村克也は死んだ 」

結論:「人間はみな死ぬ」は正しい理論である

という具合になります。

極端な例を上げましたが、行動経済学は実験や消費者アンケートなどを利用して研究されてきたたこともあり、消費者の動向を掴みやすいことから、現在マーケティング分野で注目を集めています。

またマーケティング研究の第一人者である「フィリップ・コトラー」は、「行動経済学はマーケティングだ!」とも発言しているほどです。

前置きはさておき、ここからは実際の仕事に置き換えたときにどのように使えるか事例を交えてご紹介していきます。

アンカリング効果

アンカリング効果

アンカリング効果は、家電量販店の店頭の値札などでよく見るので非常にわかりやすい事例です。

例えば、パソコンの値札に希望小売価格で10万と書かれていて、今回はそのパソコンが新商品の入れ替えのため、5万で販売されていたとします。

それを見た時にもともと価格設定されていた10万の部分がアンカー(錨)となり、それに引っ張られて販売価格を安く感じてしまうのです。つい「お買い得」を感じて買ってしますのです。

会社で物を売っている場合は、どうしても売りたい商品がある場合に使うなど、このことを覚えておくだけで色んな場面で使えそうですね!

ハロー効果

ハロー効果が分かりやすいのが広告です。ユーチューブやテレビCMに人気タレントが起用されるのがこのためです。

人は目立ちやすい特徴に引きずられて(人気タレントの方に)、他の特徴については正確な評価を怠ってしまいがちになり、その人気タレントが好印象なら=商品も好印象を得られます。

仕事では広告担当や大企業でないと中々人気タレントを使う予算は出ないのですが、文脈でも使うことができます。例えば、「100万人突破!」や「セレクションでの金賞や最優秀賞」、大手グルメサイトのレビューが高いことなど、企業のマーケティングやプレゼンなどで使えそうですね!

フレーミング効果

表現の仕方で印象が変わることをフレーミング効果といいます。

某メーカーのCMの謳い文句で「タウリン1,000mg配合!!」と聞くと、なんだか凄くタウリンが配合されている気にさせられます。同じなのに「タウリン1g」にしてしまうと「なんだ、たった1gじゃん!」と思ってしまいます。これがフレーミング効果です。

某コンビニでは、おにぎり全品100円セールをよくしています。他のスーパーなどでは120円のおにぎりを2割引きで販売しています。価格は2割引きの方が安いのですが、「率より金額の方が安く感じるため、「全品100円」の方が訴求力があるため、売れるのです。

会社の売上が少し低迷しているときに「当社は売り上げが下がってきていて、生き残れる可能性はわずかだ・・・。」というよりも、「当社は売り上げが下がっているが、生き残れる可能性は0じゃない!」と言った方が社員の士気が少しでも明るい印象を与えることができます。

単純接触効果

新規営業や自社の商品を売り込むときに使えるのが「単純接触効果」です。1、2回断られた程度ではあきらめず、何度も接触を試みると人は親近感を覚え、好意を持つようになります。(但し、極端に嫌われている場合は好感が上がっていきません。)

多少の忍耐力は必要ですが、人の目に見えない臨界点に達し、こちらが思い描いていた世界を切りひらくことができます。また、広告などで何度も目に触れる機会を設けることも良いでしょう。

私の会社の取引会社の方でも、何の用事もないのに会社に来る人がいます。またメールや電話で済ます用事でも、わざわざ会社まで来て資料を届けてくれます。テレワークやテクノロジーが普及している現代社会の中で、ここまでされると人間の心理的に「何かお願いするときは、この会社にお願いしよう!」となるのではないでしょうか。

同調効果

自分の考えを周囲に合わせたり、周りの人と同じ行動を取ろうとすることを同調効果といいます。

町中でほとんど車が通らない歩道で赤信号のため立ち止まっているときに、誰か一人が赤信号を無視して歩道を渡った瞬間、それまで立ち止まっていた人もつられるように渡り出すことはないでしょうか。これが同調効果です。

これを仕事に変換すると、商品を売り込む際に具体的で有効な数字が使えるものを社内で探し、「〇割の皆様に選ばれています!」というと、「この商品はそんなにいいんだ!」と思ってもらえます。

カクテルパーティー効果

カクテルパーティー効果とは、色々な人が会話をしているパーティーの喧騒の中でも相手の話だけを聞き取ることができる現象のことです。

例えば、野球に興味がある人が居酒屋などで飲んでいるときに、店内はうるさくても他の席の人が「最近阪神タイガース調子いいよね!」という声だけがはっきり聞こえてきます。

カクテルパーティー効果を宣伝広告に利用して、受け手に自分が対象者であることを自覚させ、反響を伸ばす方法もあります。例えば「神戸市にお住いの70代の方へ」や「対象者のあなたへ大切なお知らせ」などの言葉を巧みに使うと、自分事化することができ人を動かすことができます。

初頭効果、ピークエンドの法則

人は第一印象に大きく影響されます。最初の印象が残り続けることを初頭効果といいます。初対面の人に会う時は、事前に相手をリサーチすることや大きな声であいさつするなどして相手に良い印象を与えましょう。新たに営業に配属された場合などは有効的に使える心理です。

またコミュニケーションの中での絶頂時と、最後の印象が強く残るピークエンドの法則というのがあります。これは会社を退職するときなどにきっちり挨拶すると、そのイメージがずっと続きます。

これは私も実際に経験済みで、何かのトラブルやちょっとしたディスコミュニケーションで会社を辞めていった人は、それ以外はいい人でもどこか良くない印象を今でも持ってしまっています。

おとり効果

取引先やエンドユーザーなどに選択を迫るときに、思い通りのものに誘導したいときはおとり効果(極端の回避)を活用することができます。

選択肢の中におとりの選択肢を混ぜることで、選ばせたい選択肢の評価が相対的に高くなります。

例えば飲食店で1000円のランチを売りたければ、1500円のランチと500円のランチをわざと用意し、1000円のランチが出やすい環境を作りましょう。

現状維持バイアス

人は現状を維持し続けたくなる性質を持っています。将来的にはメリットが高いとわかっていても、目の前の楽しみを選んでしまうのです。

これを逆手に取り、良い行いを習慣化することで「良い習慣」の方を維持したくなります。まずは無理のない範囲で、仕事でやりたいことを小さく始めてみましょう。

まとめ

行動経済学を知っていると、マーケティング力は上がることはもちろんですが、コミュニケーション能力も向上します。

「相手がどのような考えでそのような行動をとったのか?」というような人の心理を読めるようになってくるので、今まで以上に深いコミュニケーションをとることもできます。

また相手の気持ちが分かれば、無駄なものを買ったり、騙されることも減るので良いことづくしですので、この記事を読んでくれた方は少しでも行動経済学に興味を持っていただけると幸いです。

おまけ:人の心理が学べるおすすめの本は下記に記載しておきます。

コメントを残す